定格中醫(yī)藥科研進步的歷史時刻

“治療1127例流行性出血熱患者,死亡率降到了1.11%,遠低于當時7.66%的一般死亡率。特別是對死亡率最高的少尿期急性腎衰病人,應用瀉下通瘀、滋陰利水的方藥治療,使病死率下降為4%,明顯優(yōu)于對照組的22%。”時隔35年,中國科學院院士仝小林仍然能清晰地回憶起這組科研數(shù)據(jù)。

1989年,剛從南京中醫(yī)藥大學博士畢業(yè)半年的仝小林已經(jīng)來到中日友好醫(yī)院工作,而就在這一年的1月2日,《中國中醫(yī)藥報》這份中醫(yī)藥行業(yè)的權威大報創(chuàng)刊了。

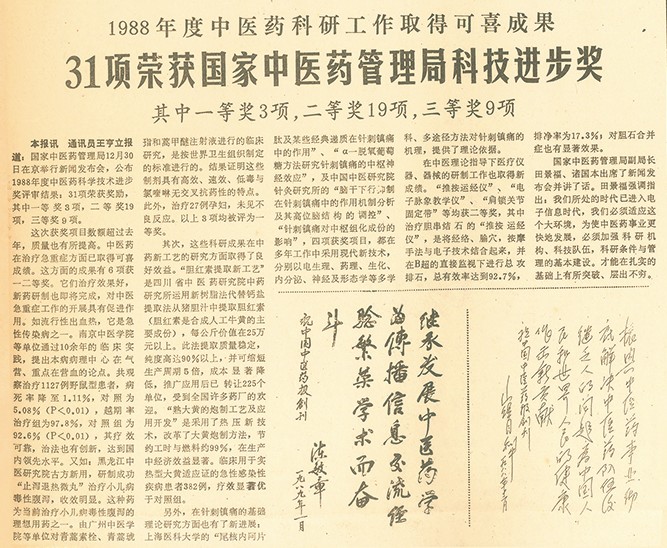

攤開《中國中醫(yī)藥報》創(chuàng)刊號,頭版頭條文章《1988年度中醫(yī)藥科研工作取得可喜成果31項榮獲國家中醫(yī)藥管理局科技進步獎》里提到:“國家中醫(yī)藥管理局12月30日在京舉行新聞發(fā)布會,公布1988年度中醫(yī)藥科學技術進步獎評審結(jié)果:31項榮獲獎勵,其中一等獎3項,二等獎19項,三等獎9項。”

看到這篇新聞報道,仝小林感慨萬千:“一等獎的獲獎項目之一正是我的博士生導師、已故國醫(yī)大師周仲瑛主持的‘中醫(yī)藥治療流行性出血熱的臨床和實驗研究’,我也是項目組的成員之一。”

仝小林介紹,20世紀60年代初期,江蘇省蘇南地區(qū)小范圍出現(xiàn)流行性出血熱感染情況。至70年代初,流行性出血熱疫區(qū)范圍不斷擴大,大有席卷全省之勢。1982年在江蘇省衛(wèi)生廳的指示下,江蘇省中醫(yī)院以政治任務的形式,安排醫(yī)院年富力強、學驗俱豐的周仲瑛加入到治療組中來,從此中醫(yī)抗擊流行性出血熱的歷史展開了新的一頁。

項目團隊成員、南京中醫(yī)藥大學原校長吳勉華回憶,當時,周老師臨危受命,在他的帶領下,我們深入疫區(qū),白天應診,夜間討論病歷,分析病情資料,在經(jīng)過全面觀察、深入思考之后,周仲瑛教授提出流行性出血熱當屬中醫(yī)學“瘟疫”范疇。

“針對本病的病機及病勢傳變特點,周老師一開始借鑒前人經(jīng)驗,按照‘衛(wèi)氣營血’來辨證,針對疾病各期擬定了治療方藥,但死板地分期辨證,最終的臨床效果并不令人滿意。一次次碰壁后,老師想到對于這種傳變迅速的疫病,如果死搬‘衛(wèi)氣營血’分期而治的方法,可能滯后半拍,延誤病情。于是修改了診治方法,提出在流行性出血熱的治療上應以‘清瘟解毒’為大原則,臨證中區(qū)分出血熱各個病期的特點,提出‘到氣就可氣營兩清’等原則,并針對各個病期提出相應的治法方藥,分別采用清氣涼營、開閉固脫、瀉下通瘀、涼血化瘀、滋陰生津和補腎固攝等治法。這一創(chuàng)新性的指導思想,使臨證用藥變得非常靈活,最終使上千例流行性出血熱患者獲得了新生。”吳勉華說。

仝小林回憶,博士招生時,自己的研究方向就是“衛(wèi)氣營血學說在流行性出血熱臨床實踐中的應用與理論研究”。1986~1988年,自己深入江蘇省連云港市東海縣等地區(qū)的基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,看到了很多流行性出血熱發(fā)病初期的病人,也向老師提出了自己的診療觀點。

“周老師很耐心地傾聽了我的觀點,老師的耐心、包容對我的學術生涯產(chǎn)生了深遠的影響。中醫(yī)藥在重大傳染病方面的療效,讓我直觀地感受到,在面對突發(fā)傳染病時,中醫(yī)藥第一時間參與治療的重大價值。”仝小林坦言,這次深入傳染病一線救治的經(jīng)歷,為之后迎戰(zhàn)SARS和新冠肺炎積累了經(jīng)驗。

吳勉華介紹,后來,這項研究成果還被送到莫斯科代表我國傳染病防治的成就進行國際交流。在此基礎上,對病毒性高熱進行擴大研究,被列入國家“七五”攻關課題。

“距離我和老師深入蘇北疫區(qū)治療流行性出血熱已經(jīng)過去了數(shù)十年,周老師也在2023年離開了我們,但是《中國中醫(yī)藥報》作為一份珍貴的歷史史料,記錄了老師人生中科研項目獲獎的精彩一瞬,這是一種時間的定格,也是一份珍貴的記錄。可以說,這份報紙是中醫(yī)藥歷史的記錄者也是見證者,在歷史長河中,它為中醫(yī)藥事業(yè)的傳承發(fā)展作出了巨大貢獻。”仝小林說,我們期待未來這份報紙能繼續(xù)做好中醫(yī)藥新聞宣傳工作,推動中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。